Pour son dernier film, Wang Bing a posé sa caméra dans les usines textiles de Zhili, situées dans la province du Zhejiang. Son objectif ? Raconter le quotidien de jeunes ouvriers qui œuvrent à la fabrication des vêtements qu’achètent les classes moyennes chinoises. Il en résulte un film à la fois déconcertant et saisissant, oscillant entre fresque sociale et documentaire anthropologique. C’est que le cinéma de Wang Bing est bien plus qu’un cinéma du réel : il est un cinéma de l’urgence et de la mémoire, qui redonne une voix aux invisibilisés. Un cinéma profondément politique, qui prend le parti des oubliés de l’Histoire. Et qui, ce faisant, en écrit les pages laissées vides. “Jeunesse” vaut à lui seul le détour. Mais pour qui souhaite s’initier ou se replonger dans l’œuvre d’un des cinéastes les plus importants de notre époque, l’intégrale que lui consacre la Cinémathèque française jusqu’au 30 janvier est à ne manquer sous aucun prétexte. On t’explique pourquoi.

Wang Bing : Un cinéaste au cœur de la mémoire collective

Wang Bing se distingue comme l'artisan patient d'une mémoire collective menacée par l'oubli. Né en 1967 à Xi'an, en Chine, cet ancien étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Lu Xun s'est imposé sur la scène internationale avec une approche documentaire qui défie toutes les conventions. Son premier coup d'éclat, À l'Ouest des rails (2003), est une fresque monumentale de plus de neuf heures, scrutant avec une minutie quasi anthropologique la désintégration du complexe industriel Tiexi.

"Wang Bing ne se contente pas de filmer des images ; il exhume des vérités enfouies dans le silence de l'Histoire."

Les thèmes récurrents dans son œuvre – la marginalité, la souffrance humaine et les cicatrices laissées par les politiques chinoises du XXe siècle – transcendent le cadre strictement documentaire. Ses films tels que Les Âmes mortes ou Fengming, chronique d'une femme chinoise ne sont pas de simples récits : ils sont des actes politiques, des cris étouffés qui trouvent enfin un écho. Mais pourquoi ce choix obstiné pour le documentaire ? Peut-être parce que dans une Chine où la censure rôde, capturer le réel devient un geste révolutionnaire.

En 2023, la Cinémathèque française lui rend hommage avec une rétrospective ambitieuse. Une reconnaissance méritée pour celui qui redéfinit les frontières entre cinéma et anthropologie. Les spectateurs y découvriront non seulement ses longs métrages mais aussi ses installations vidéo et travaux photographiques moins connus. Une manière de rappeler que Wang Bing n'est pas qu'un cinéaste : il est un témoin essentiel de notre époque.

Plongée dans les œuvres marquantes de Wang Bing

À l'ouest des rails : Une fresque industrielle inégalée

Difficile d’aborder l’œuvre de Wang Bing sans commencer par son monument fondateur, À l’Ouest des rails. Ce documentaire titanesque de plus de neuf heures, tourné entre 1999 et 2003, plonge dans la désolation du complexe industriel Tiexi, dans le nord-est de la Chine. À travers une caméra patiente, presque stoïque, Wang capte la lente agonie d’une région autrefois symbole de la puissance industrielle chinoise. Les usines rouillées, les ouvriers abandonnés à leur sort : chaque plan respire une mélancolie saisissante.

Mais ne vous y trompez pas : ce n’est pas un simple éloge funèbre d’un monde industriel en déclin. C’est une autopsie sociale, révélant les fissures du "miracle économique" chinois. Le choix du format long – souvent critiqué comme "décourageant" – est ici un acte politique. Peut-on vraiment comprendre la souffrance humaine en 90 minutes ? Wang Bing semble répondre par la négative.

Ta'ang : Le drame des réfugiés en mouvement

Avec Ta’ang (2016), Wang Bing quitte les paysages industriels pour suivre les communautés Ta’ang, un groupe ethnique contraint à l’exil par un conflit armé au Myanmar. Ici encore, le cinéaste adopte une approche immersive, traquant les gestes simples – monter une tente, cuisiner sous la pluie – pour raconter une tragédie collective.

Ce qui frappe, c’est l’absence totale d’artifice. Pas de musique dramatique ni de voix-off explicative : seulement le bruit du vent et les murmures des conversations. En filmant ces moments anodins avec une telle attention, Wang donne une dignité rare à ceux que l’Histoire balaie généralement hors cadre.

Les âmes mortes : Un voyage dans les camps de rééducation

Si Les Âmes mortes (2018) n’a rien d’une promenade bucolique, c’est parce qu’il s’attaque à l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire chinoise contemporaine : les camps de rééducation pour "droitistes" sous Mao Zedong. Tourné sur plusieurs années, ce documentaire donne la parole aux survivants – souvent âgés et fragiles – qui racontent leur calvaire avec une précision glaçante.

Là où d’autres réalisateurs auraient pu céder à une mise en scène spectaculaire du trauma, Wang préfère l’économie narrative : des visages en gros plan, des silences lourds et un montage dépouillé qui laisse toute la place aux témoignages bruts. Cette sobriété confère au film une puissance inégalée.

"En regardant Les Âmes mortes, on ne peut s’empêcher de se demander : combien de récits comme celui-ci restent encore enfouis ?"

Autres œuvres incontournables

Bien sûr, limiter Wang Bing à ces trois films serait réducteur. Comment ignorer Fengming, chronique d'une femme chinoise (2007), où le récit autobiographique d’une survivante illumine un pan occulté de l’histoire maoïste ? Ou encore Crude Oil (2008), cette immersion hypnotique dans le quotidien exténuant des ouvriers pétroliers ? Chaque œuvre est une pierre ajoutée à un édifice monumental qui allie esthétique minimaliste et portée universelle.

Pour approfondir l’analyse de sa filmographie, découvrez notre article dédié : Wang Bing et ses chefs-d'œuvre.

L'impact sociopolitique et artistique des films de Wang Bing

Le documentaire comme outil de lutte politique

Quand le réel devient une arme, Wang Bing est sur la ligne de front. Ses films ne se contentent pas d'observer passivement : ils interrogent, dénoncent et confrontent. En documentant les conséquences du "Grand Bond en avant" ou les dévastations causées par le néolibéralisme dans la Chine post-Mao, il transforme chaque cadre en acte militant. Son approche relève du cinéma "minjian", c'est-à-dire enracinée dans une perspective locale et populaire. Ce choix n’est pas anodin : dans un pays où l’histoire officielle tend à éclipser les marginalités, filmer les oubliés revient à défier directement le pouvoir.

L’exemple le plus frappant reste Les Âmes mortes. Avec ce film monumental, Wang Bing donne la parole aux survivants des camps de rééducation, ces "droitistes" broyés par l’appareil maoïste. Ici, le cinéma devient un miroir cruel mais nécessaire : il reflète une histoire que beaucoup préféreraient oublier. Chaque témoignage est une pierre jetée dans l’eau stagnante du silence officiel.

La représentation des oubliés de l'histoire chinoise

Peut-on réellement parler d'une nation sans évoquer ses marges ? Wang Bing semble répondre que non. Les ouvriers fantomatiques d’À l’Ouest des rails, les réfugiés Ta’ang fuyant un conflit oublié… Tous ces personnages incarnent une Chine que l’on ne voit presque jamais à l’écran. Une Chine fracturée, où les perdants de l’histoire économique et politique errent en quête de dignité.

Son talent réside dans sa capacité à rendre visibles ces invisibles sans sombrer dans le pathos ou le sensationnalisme. Pas de musique dramatique pour forcer les émotions ; seulement des silences éloquents et des regards qui en disent long. C’est cette sobriété qui confère à son œuvre une puissance rare, presque insoutenable par moments.

Une esthétique de la lenteur : Entre immersion et contemplation

Wang Bing n’a que faire du rythme effréné dicté par les standards occidentaux. Ses plans longs, souvent statiques, invitent à une immersion totale dans l’univers qu’il filme. Cette esthétique radicale a souvent été critiquée comme "élitiste" ou "hermétique", mais elle sert un but précis : forcer le spectateur à ressentir le poids du temps et de l’existence elle-même.

Avec Crude Oil, un film de 14 heures sur la vie monotone des ouvriers pétroliers, la lenteur devient une expérience presque physique pour le spectateur. Et n’est-ce pas là tout l’enjeu ? Faire ressentir plutôt que simplement montrer ?

En fusionnant anthropologie visuelle et art documentaire, Wang Bing repousse constamment les limites du médium cinématographique. Il ne cherche pas seulement à informer ; il veut transformer notre regard sur le monde.

La rétrospective à la Cinémathèque française : Ce qu'il ne faut pas manquer

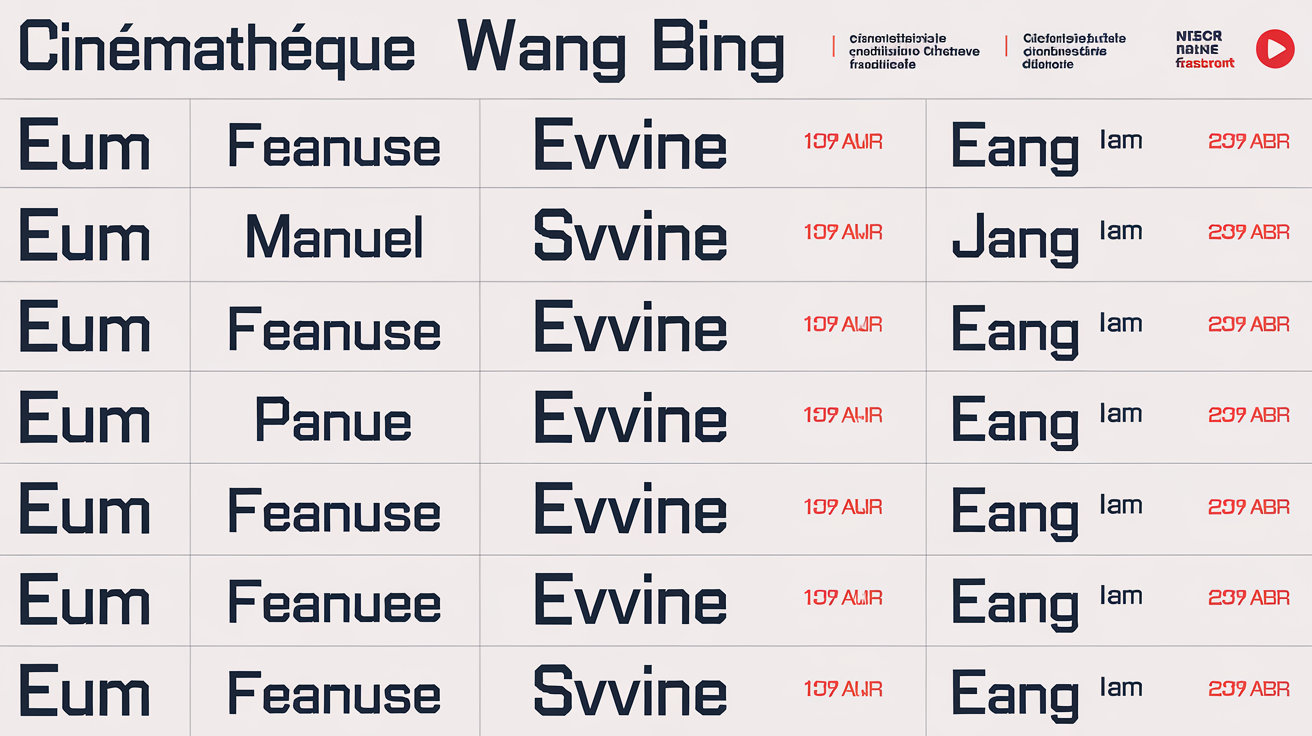

La Cinémathèque française, toujours en quête de célébrer les grandes figures du cinéma mondial, consacre une ambitieuse rétrospective à Wang Bing, du 9 au 24 juin 2025. Intitulée "Wang Bing, l'Opiniâtre et le Peuple", cette programmation met en lumière un cinéaste dont l'œuvre, à la fois radicale et indispensable, continue de repousser les limites du documentaire.

Dates, lieux et programmation

Pour cette rétrospective, la Cinémathèque propose une sélection méticuleusement choisie parmi les films les plus emblématiques de Wang Bing. On y retrouvera notamment :

- À l'Ouest des rails (2003), cette fresque industrielle monumentale qui a marqué le début de sa carrière.

- Les Âmes mortes (2018), un témoignage glaçant sur les camps de rééducation maoïstes.

- Ta’ang (2016), une immersion dans le quotidien des réfugiés Ta'ang.

- Et même des œuvres moins connues comme Crude Oil (2008) ou Man in Black (2023).

En complément des projections, plusieurs conférences réuniront des experts du cinéma documentaire et des anthropologues pour discuter de l’impact sociopolitique et esthétique de son travail. Parmi les invités figurent Dominique Païni, ancien directeur de la Cinémathèque, et Diane Dufour, curatrice renommée ayant collaboré avec Wang Bing.

Comment profiter au mieux de cet événement ?

Pour tirer pleinement parti de cette rétrospective unique :

- Réservez vos places à l’avance, car certains créneaux risquent d’afficher complet rapidement.

- Consultez le programme détaillé des projections pour planifier votre visite en fonction de vos priorités.

- Ne manquez pas les séances spéciales où Wang Bing sera présent pour échanger avec le public ! Ces moments offrent une occasion rare d’entendre directement le cinéaste décrypter ses choix artistiques.

Enfin, prenez le temps de découvrir les installations vidéo qui enrichissent cette rétrospective. Conçues pour offrir une immersion sensorielle dans son univers, elles révèlent une autre facette du travail de Wang Bing, souvent éclipsée par ses documentaires monumentaux.

| Film | Date | Heure |

|---|---|---|

| À l’Ouest des rails | 10 juin 2025 | 14h00 |

| Ta’ang | 12 juin 2025 | 18h30 |

| Les Âmes mortes | 15 juin 2025 | Journée entière |

| Man in Black | 20 juin 2025 | 20h00 |

Cette rétrospective promet d’être un événement phare pour tous ceux qui s’intéressent aux intersections entre art documentaire et mémoire collective. Wang Bing lui-même pourrait difficilement rêver d’un cadre plus prestigieux pour célébrer son œuvre.

Wang Bing, un miroir de notre monde contemporain

Plonger dans l’univers de Wang Bing, c’est accepter de voir autrement : au-delà des récits officiels, au-delà des silences imposés. En transformant les marges en centre et les oubliés en protagonistes, il ne se contente pas de filmer le réel ; il le restitue avec une intensité inégalée. Ses œuvres ne sont pas seulement des films, mais des actes politiques, des hommages à ceux qu’on a trop souvent réduits au silence.

Alors que la Cinémathèque française met en lumière son génie, une question demeure : quel rôle le cinéma documentaire joue-t-il aujourd’hui ? Est-il simple témoin ou acteur d’une transformation sociétale profonde ? Une chose est sûre : Wang Bing nous rappelle que la mémoire collective n’est pas un luxe, mais une nécessité. Le cinéma peut-il encore changer le monde ? Peut-être pas. Mais il peut, à tout le moins, nous obliger à regarder.